律师速递

你的位置:首页 > 律师速递

|

枪支标准剧变的刑法分析(气枪能否脱罪)

|

|

编辑:广东泽康律师事务所 发表日期: 20

16-12-17

|

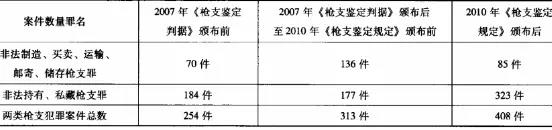

实务观点: 1、实务中对非制式的枪支鉴定存在标准不一:比如王国其贩卖仿真枪案,汕头公安局刑事科学技术研究所出具的报告认为,一部分属于非制式枪支,一部分为仿真枪,后者不具备枪支性能。而广东省公安厅刑事技术中心出具的鉴定报告,则依据2001年公安部颁布实施的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,称被缴枪支抽样检查全部为仿真枪,不具备枪支性能。 2、在国内公共安全管理领域,考虑到枪支极易被用于危害公共安全的性质,基于社会治安维护的立场,对枪支的含义作出必要的扩张解释,是可以接受的。根据《枪支鉴定规定》,除了枪口比动能≥78焦耳/平方厘米的狭义枪支之外,我国的刑事司法实践已经把1.8焦耳/平方厘米≤枪口比动能<78焦耳/平方厘米的可发射弹丸等物质的器械(原本属于“性能像枪的器械”)扩大解释到枪支之内。 3、实践中有不少涉枪案件,被告人有证据证明其是出于真诚地确信为玩具枪而出售、购买、持有的,但司法机关往往仍然予以刑事追诉。其理由就是违法性认识不应作为犯罪故意的认识内容。这种做法实际上混淆了事实认识错误和违法性认识错误的界限。需要强调的是,玩具枪是“玩具”而不是“枪”,如果其不像枪,就不叫玩具枪,而叫做其他玩具了。行为人误将枪支当做玩具,是事实认识错误中的犯罪对象认识错误,自然可以阻却犯罪故意,从而不能构成非法持有枪支罪等犯罪。 4、枪支犯罪的立法与司法完善建议:(1)针对较轻的枪支犯罪增设较轻的法定刑幅度;(2)区分刑法上的枪支和行政法上的枪支鉴定标准;(3)严格控制以气体为动力的枪支的入罪认定标准(将改造仿真枪除罪化并将气体动力的仿真枪排除在枪支管制范围之外;新增对以气体动力的枪支可以处以比以火药动力的枪支较轻的刑罚)。 王国其贩卖仿真枪案的始末 王国其贩卖仿真枪案历时6年,经历一审、二审、再审、复核、重审一审、准予撤诉、发回重审,检察院最终于2016年1月25日做出了不起诉决定。 2010年3月1日,广州市越秀区人民检察院对王国其提起公诉。 越秀区法院一审查明,警方在王国其租住的家中缴获枪形物体20支。经鉴定,其中13支属于以气体为动力发射弹丸的非制式枪; 3支属于以电能为动力发射弹丸的非制式枪;2支属于以弹簧势能为动力发射弹丸的非制式枪;2支属于仿真枪。王国其因非法买卖、运输枪支罪,被判处有期徒刑10年。王国其不服,提出上诉。 2010年12月20日,广州中院驳回上诉,维持原判。 王国其继续提出申诉。2012年8月20日,广州中院决定再审。 2013年4月16日,广州中院再审改判王国其有期徒刑4年。由于低于法定刑期,判决需报请广东高院与最高法核准后生效。 2014年6月4日,广东高院裁定,原审认定事实不清、证据不足,发回越秀区法院重审。 在诉讼过程中,检方以该案证据发生变化为由,向法院申请撤回对王国其的起诉。2014年11月26日,越秀法院裁定准予撤诉。王国其上诉,希望得到法院的无罪判决。 2015年9月12日,广州中院裁定该案发回越秀法区院重审。12月30日,该案在越秀法院开庭重审。法官当庭宣读裁定书,准许越秀区检察院撤回对被告人王国其的起诉。 2016年1月26日,王国其收到了广州市越秀区人民检察院的不起诉决定书。检察院称,王国其没有犯罪事实,其行为不构成犯罪,决定对王国其不起诉。 二、存在的问题(主要是对仿真枪鉴定的不同认识) 就在王国其被抓的前一个月即2009年9月18日,王国其的“上线”左英、陈丽莉、陈欢被警方抓获,对于被贩卖的玩具枪是否属于枪支,公诉人在法庭上出具了两份鉴定依据不同、结论迥异的鉴定报告。由汕头公安局刑事科学技术研究所出具的报告认为,一部分属于非制式枪支,一部分为仿真枪,后者不具备枪支性能。而广东省公安厅刑事技术中心出具的鉴定报告,则依据2001年公安部颁布实施的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,称被缴枪支抽样检查全部为仿真枪,不具备枪支性能。根据疑罪从轻有利被告的原则,法院采信了省公安厅的鉴定结论,三名被告不构成非法买卖枪支罪。2011年10月20日,就在王国其已经在广州中院申诉达八个月时,广州中院对左英、陈丽莉、陈欢贩卖仿真枪一案作出判决【(2010)穗中法刑一初字第274号】,认定涉案枪形物为仿真枪,以非法经营罪判处两年两个月至六年不等的刑罚。 三、实务中如何处理此类案件 枪支认定标准剧变的刑法分析 作者:陈志军(中国人民公安大学教授),载于《国家检察官学院学报》2013年第5期 枪支因为其强大的杀伤力,对不特定公众的人身安全构成威胁,因此被世界上大多数国家和地区纳入危险物品范围予以严格管制。枪支管理是我国社会治安管理制度的重要组成部分,我国构建了包括法律、行政法规、部门规章等在内的枪支法律管理体系,运用包括刑法在内的各种法律手段,对枪支违法犯罪行为进行惩治。科学地设定枪支认定的标准,关系到罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻罪重的界限区分,是枪支犯罪刑事司法的起点。近年来,我国关于枪支认定的标准出现了几次较大的修改,导致社会公众和规范性文件之间在如何理解枪支、仿真枪、玩具枪三个概念的关系上出现了较大分歧,对司法实践产生了重大影响。近几年来出现了不少辩方声称是“玩具枪”或者“仿真枪”但仍被以非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪等罪名追究刑事责任的案件,凸显了这一问题。笔者基于对此类实际案例的综合分析,考察了我国有关规范性文件对枪支认定标准的演变过程以探寻其成因,并在刑法理论上对此问题深入剖析,希望能对司法实践的准确认定和有关规范性文件的继续完善有所裨益。 一、枪支犯罪的司法案例统计分析 2007年10月29日公安部发布的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(以下简称《枪支鉴定判据》)[1]和2010年12月7日公安部发布修正后的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》(以下简称《枪支鉴定规定》)[2]根本性地改变了2001年8月17日公安部发布的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》[3]以来的刑法上枪支的鉴定标准,将鉴定为枪支的临界值大幅度地降低到接近原有标准的十分之一左右。直接导致司法实践中出现了大量被告人坚称行为对象是“玩具枪”或者“仿真枪”但因为被鉴定达到了新的枪支认定标准而被以有关枪支犯罪追究刑事责任的案件。由于现行的枪支司法认定标准和多数民众对枪支的认知相差悬殊,导致不少被告人不服司法裁判,也影响了相关司法裁判的公众认同。笔者以上述两个关于枪支鉴定标准的文件发布的日期为界限,对北大法律信息网的司法案例库[4]中的人民法院以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支罪和非法持有、私藏枪支罪定性的案件进行统计分析(案件审结时间跨度为1991年12月23日至2013年3月28日),分析这两个文件的发布对涉枪犯罪的数量的影响。 (一)统计数据

(二)数据分析 从上述统计数据可以发现以下几方面的信息:第一,《枪支鉴定判据》颁布前后,以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支罪和非法持有、私藏枪支罪这两个主要枪支犯罪论处的案件数量出现了重大变化,分别是254件和721件。第二,《枪支鉴定规定》宣布彻底废止2001年8月17日公安部发布的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》规定的枪支鉴定标准,其颁布之前三年一个月(2007年10月29日至2010年12月6日)和颁布之后两年半(2010年12月7日至2013年3月28日)中的两类主要枪支犯罪的案件数量分别为313件和408件,数量增长较为明显。虽然上述案例不是我国全部涉枪犯罪的统计数据,但都是较为典型的案例,对我们认识枪支犯罪的现状具有较大的参考价值。由此可见,枪支犯罪案件的上述数量变化与枪支鉴定标准的变化存在关联。在局部地区,这种关联更为明显,例如:2009年至2011年,北京市西城区人民检察院受理的涉枪案件数量大幅增长:从2009年零发案、2010年2件涉枪案件、2011年7件,年平均增长率达225%,被告人均以为所涉及对象是“玩具”。[5]2010年至2012年北京市大兴区人民法院审理的10起涉枪案件中,接近90%被控“非法持有枪支罪”的案件皆起因于仿真枪的贩售和储藏,均是在查获仿真枪时发现其中部分达到了枪支鉴定标准,当事人因此被控以涉枪犯罪相关罪名。[6] 除此之外,上述枪支鉴定标准的大幅降低,也改变了走私武器罪和走私普通货物、物品罪的界限,原来只以走私普通货物、物品罪论处的走私“仿真枪”或者“玩具枪”的案件,现在可能以走私武器罪论处。根据2000年9月26日《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第5款的规定,走私仿真枪支构成犯罪的,依照走私普通货物、物品罪定罪处罚。据统计,2010年1月至2012年10月,深圳市人民检察院受理审查起诉的因携带仿真枪入境而涉嫌走私武器罪的案件一共33起。其中,从香港走私仿真枪入境的案件为23起。承办检察官都认为:这些犯罪嫌疑人中特别是那些自购“仿真枪”的,他们从香港携带“仿真枪”入境的动机,有时非常单纯,仅仅是因为爱好军事。他们多少知道这些“仿真枪”不能带人境,所以有的人还将“仿真枪”拆卸成零件带进来,但他们不一定知道已经触犯了走私武器、弹药罪的重罪。[7] 二、枪支、仿真枪和玩具枪的界分标准 (一)规范性文件的规定 我国枪支管理制度中存在枪支、仿真枪和玩具枪三个密切相关的概念。准确地了解三者之间的关系,是正确处理枪支犯罪案件的前提。我国的法律、法规、规章等规范性文件中对三者如何界定作出了规定。 枪支。1951年6月27日,中央人民政府公安部公布的《枪支管理暂行办法》和1981年4月25日公安部公布的经国务院批准的《枪支管理办法》都只列举了纳入枪支管理范围的枪支种类,没有对枪支进行定义。1996年7月5日全国人大常委会通过的《枪支管理法》首次对枪支进行了定义,其第46条规定:“本法所称枪支,是指以火药或者压缩气体等为动力,利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质,足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。”根据这一规定,枪支包括四个必备特征:第一,动力特征,以火药或者压缩气体等为动力;第二,发射工具特征,利用管状器具作为发射工具;第三,发射物特征,发射物质是金属弹丸或者其他物质;第四,性能特征,足以致人伤亡或者丧失知觉。性能特征是枪支被纳入严格管制物品范围的关键特征,是从发射物对所指向之人的作用效果(即杀伤力)角度对枪支的特征作出的界定。《枪支鉴定规定》将枪口比动能[8]作为认定枪支是否具有致伤力的依据:“当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时,一律认定为枪支。” 仿真枪。根据2008年2月22日公安部发布的《仿真枪认定标准》[9]规定,凡符合以下三个条件之一的,可以认定为仿真枪:第一,威力标准。即符合《枪支管理法》规定的枪支构成要件,所发射金属弹丸或其他物质的枪口比动能小于1.8焦耳/平方厘米(不含本数)、大于0.16焦耳/平方厘米(不含本数)的;第二,结构标准。具备枪支外形特征,并且具有与制式枪支材质和功能相似的枪管、枪机、机匣或者击发等机构之一的;第三,外形标准。即外形、颜色与制式枪支相同或者近似,并且外形长度尺寸介于相应制式枪支全枪长度尺寸的1/2与1倍之间的。 玩具枪。根据2012年12月公安部治安管理局对网上群众咨询的答复意见,同时符合下列三个特征的,认定为玩具枪:第一,外形标准。即在外形上,与仿真枪存在较大差异;第二,颜色标准。即在外观颜色上,大多使用红色、绿色等比较鲜艳的色彩,使用黑色面积小于全枪表面积的三分之一;第三,威力标准。即符合国家玩具标准规定,所发射弹丸的枪口比动能小于0.16焦耳/平方厘米(含本数)。[10] (二)界分三者的具体标准 根据《枪支鉴定规定》:制式枪支和能发射制式弹药的非制式枪支,一律认定为枪支,这在司法实践中也不会出现争议。同样,如果只是外形或者颜色与枪支相似但不能发射弹丸的,因为不可能具有致伤力,只可能属于玩具枪或者仿真枪,不会与枪支的界限发生混淆。三者之间容易混淆界限的是不能发射制式弹药的非制式“枪支”的性质归属。在司法实践中,对不能发射制式弹药但可以发射其他弹丸(实践中绝大多数发射的是塑料弹丸)的非制式枪支,到底属于枪支、仿真枪还是玩具枪?往往控辩双方各执一词,当事人不服处理决定而提起行政复议、行政诉讼乃至刑事申诉等的比例非常高。根据《枪支鉴定规定》:“不能发射制式弹药的非制式枪支,当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时,一律认定为枪支。”综合前述《仿真枪认定标准》中的威力标准和玩具枪认定中的威力标准可知,枪支、仿真枪和玩具枪之间的区分关键在于其威力(致伤力)。司法实践的现行判断标准就是枪口比动能,具体的区分标准是:枪口比动能≤0.16焦耳/平方厘米的,为玩具枪;0.16焦耳/平方厘米<枪口比动能<1.8焦耳/平方厘米的,为仿真枪;枪口比动能≥1.8焦耳/平方厘米的,为枪支。

|